ポドロージーとは、“Podo=足+ logie=学問”で、それを専門としているポドローグとは、フットドクターのことです。

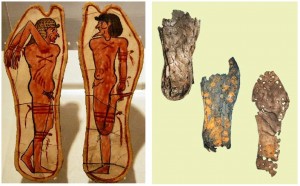

世界史に初めてこの職業の痕跡が残っているのは、紀元前1600年頃のバビロニア人やエジプト人の書物。「医学の父」とも言われるギリシャのヒポクラテスも、足の働きなどに興味を持ち、書物に残している。ローマ時代も軍隊の移動のさい、欠かさずフットドクターを連れていたと言う。

フランスでは、Pedicure-Podologue と言って、仕事が二つの分野に分かれている。Pedicure (ペディキュール)は、魚の目、巻き爪、踵のひびなどの治療や、シリコンプロテクター、義爪などのオーダーメイドの作製。

![pedicurie-1[1] pedicurie-1[1]](https://denali.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/08/pedicurie-11-300x199.jpg)

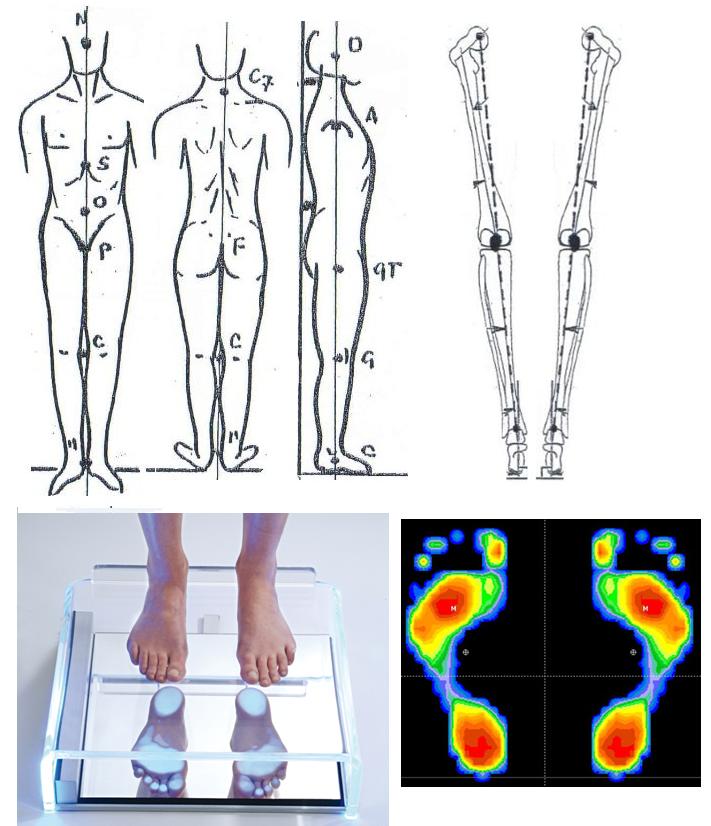

Podologue (ポドローグ) は、体全体から、腰、膝、足の全体的なバランス、関節や筋肉の状態、歩き方や走り方、などの診査を行ってから、それぞれの両足に合わせたインソールを作製する。フランスでは、インソールは、医療的な中敷きのことを示す。

![bilan[1] bilan[1]](https://denali.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/08/bilan1-300x148.jpg)

人は皆、他人とは違う足を持っていて、頭から足の先まで完璧なバランスの人もいないのと同じく、右足と左足も全く対称な人はいない。だからインソールは、本質的にオーダーメイドでなければならない。

成長、姿勢、生活習慣、スポーツ等から、体は痛みを避けながら、無意識に姿勢を崩してしまいます。その姿勢の崩しが原因で、首、肩、背中、腰、膝、足首、足などのバランスや動きが正常に働かなくなり、痛みに繋がります。

インソールは、足裏から骨、筋肉、関節を通して体全体の動きのバランスをより正常に動かすことが目的。人は一日、約一万歩歩くので、一歩踏む度に、インソールが足裏からを刺激するので、一歩一歩が治療につながる。

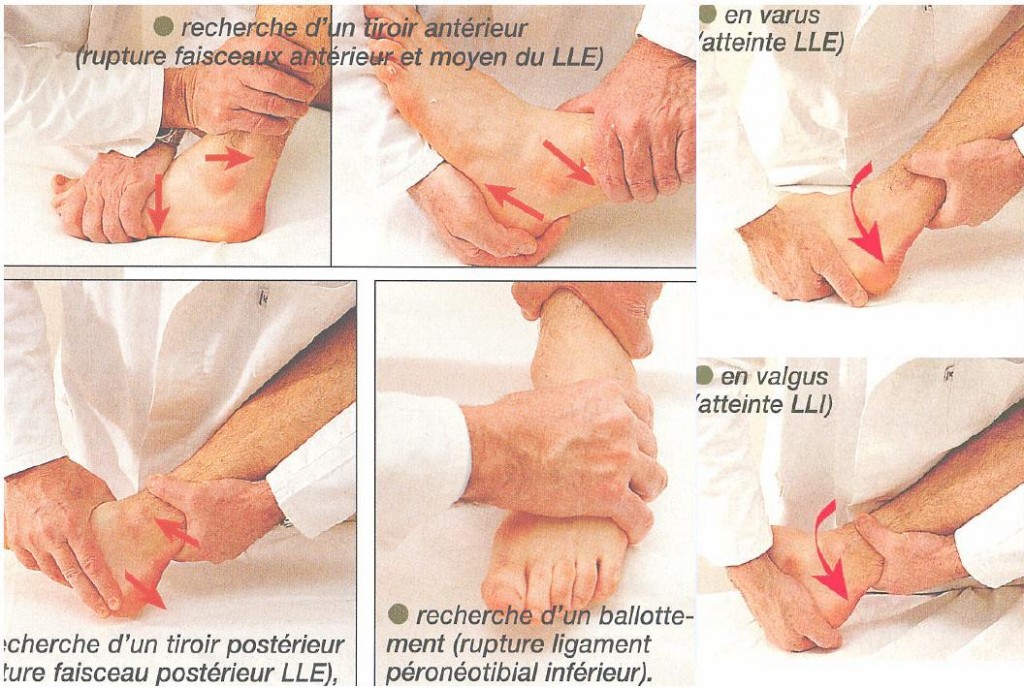

![Podo_Startbild[1] Podo_Startbild[1]](https://denali.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/08/Podo_Startbild1-300x187.jpg)

ペディキュールとポドローグは、別々な職業に思えるが、深く関係している。例えば:体のバランスが崩れる → 歩き方が変わる → 足に負担がかかる → 魚の目ができる。

そこで、魚の目を治療 → 魚の目の痛みは無くなる → 歩き方、体のバランスなど診査する → インソールで負担を無くし、体のバランスを直す → 魚の目だけではなく、その原因も直す。

今僕は、こんな感じの事を勉強してますので、登山用品以外にもお悩みの皆さん、ご相談下さい!。以前の記事はコチラから。

– 爪の切り方

– 外反母趾ジェルプロテクター (1) (2)

■MAMMUT「BIONIC CROSSLOCK」¥5,500+税

■MAMMUT「BIONIC CROSSLOCK」¥5,500+税

とはいえ、セパレーターが付いていないモデルよりはリスクが避けられます。

とはいえ、セパレーターが付いていないモデルよりはリスクが避けられます。

ツイストロックプラスのような機構は慣れれば片手で操作できます。

ツイストロックプラスのような機構は慣れれば片手で操作できます。

久しぶりです!

久しぶりです! 美人Sフィーさんと日本でゆっくりしていってくださいね!!

美人Sフィーさんと日本でゆっくりしていってくださいね!!

![pedicurie-1[1] pedicurie-1[1]](https://denali.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/08/pedicurie-11-300x199.jpg)

![bilan[1] bilan[1]](https://denali.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/08/bilan1-300x148.jpg)

![Podo_Startbild[1] Podo_Startbild[1]](https://denali.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/08/Podo_Startbild1-300x187.jpg)